從實體卷實體,到電商卷實體,再到電商卷電商,電商圈價格戰打得火熱,總算能讓實體老板們有機會喘口氣。

不斷有老板在問,實體門店還能開嗎,對比電商實體生意還有的做嗎?

猶豫進場,隔岸觀望。

各位老板們可以先看一組數據:據天馬運動平臺統計,與2023年相比,2024年與天馬運動平臺合作實體類客戶上漲11.85%,其中在三、四城市開店客戶占30%以上。

從市場動向看:入局者大有人在。 首先是資本領頭,大商場奧萊店依然是主角,規模化連鎖品牌們。 砂之船、杉杉、百聯都在計劃開新店,2024年國內共增加奧萊項目24個,增加商業體量約264.5萬㎡,奧萊開店潮打得火熱,小城市場也不遑多讓,折扣店遍地開花,縣域中產成為品牌折扣店的消費主力。 數據來源 贏商大數據 圖片來源 WIN商業地產頭條 雖然電商幾年增勢甚猛,但從市場看,實體依然有彎道超車的優勢。 問題的關鍵不在于“能不能做”,而在于“怎么做”。 對比電商,實體的核心競爭在于能與顧客線下溝通、提供面對面服務,老板該如何放大這一優勢? 從胖東來、海底撈到優衣庫、名創優品……那些做得有聲有色的實體生意,都在做同一件事:強化服務環節,為顧客提供情緒價值。 情緒價值的背后是顧客體驗,如何把顧客體驗做到極致?可以從以下四點出發。

將即時體驗發揮極致 促成交、促轉化

網上購買最快也得要24小時發貨,在網店買一件運動短袖,如果實物顏色不喜歡、尺碼不合身進行退換,等到手還要再花六七天時間。 而在實體店,從選款、試穿、購買,耗費時間甚至不到20分鐘,在即時體驗上實體遠遠領先電商,這就是實體店的獨有優勢。 “所見即所得”解決了顧客兩大痛點:網絡下單的不確定性(是否有色差?是否合身),即時體驗的渴望(看得見、摸得著、穿得上),所以實體商家更應該注重優化顧客的即時體驗。 從視覺入手:春季可策劃露營主題櫥窗,沖鋒衣、帳篷、戶外鞋等戶外產品組合,根據季節設計沉浸式場景,用櫥窗吸引客戶進店。 優秀門店展示實拍圖 從商品入手,做關聯商品搭配,主打單品配置3-5種搭配方案,為顧客提供更多選擇,試穿不同商品,可能顧客原本只是想買一雙運動鞋,但通過搭配展示,她最終購買了一整套運動鞋服,有效提升了客單價,永遠不要低估這種偶遇式帶來的消費。 優秀門店展示實拍圖

面對面服務, 塑造專業感加深信任感

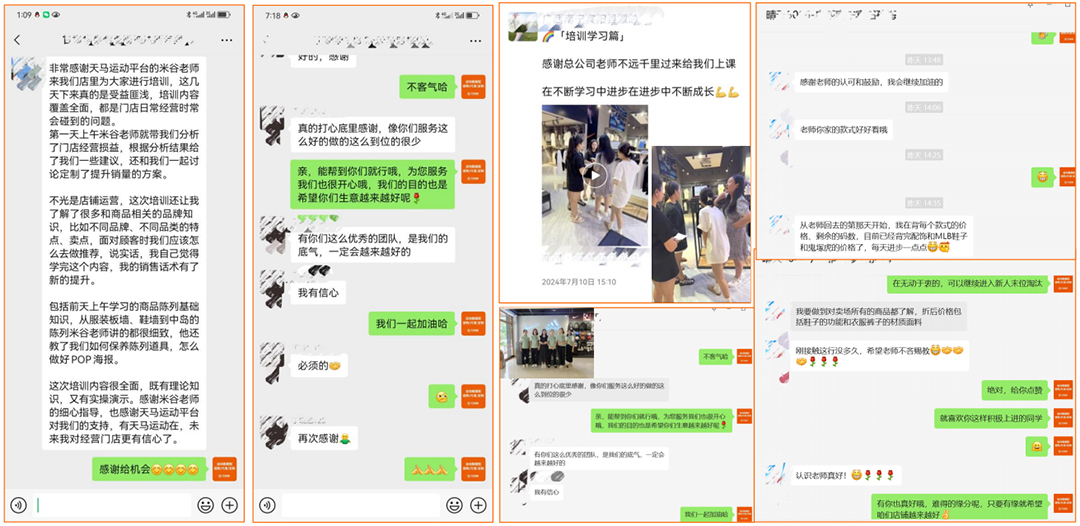

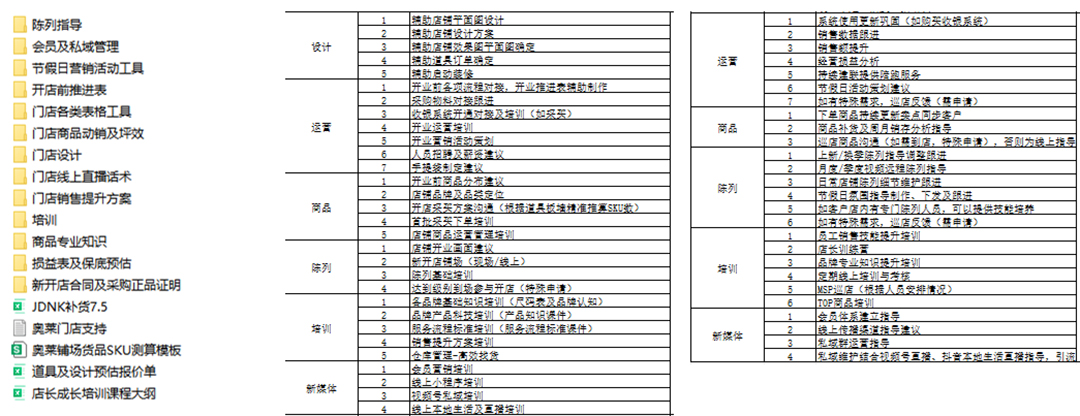

門店的導購不僅是銷售者,更是維系顧客關系的“關鍵紐帶”,也是成交的“關鍵一環”。 試想這樣一個場景:一位顧客進店,正在選購心儀的商品,當她向你提問“我想選一雙跑鞋,有推薦嗎?”時,你給她的答案不再是“有200的、300的、500的,你要哪一個?”而是根據她的腳型、使用頻次、使用習慣去推薦適合她的跑鞋,這樣的服務是不是很不一樣? 根據顧客實際情況,為顧客提供個性化導購,這種方式大幅縮短了顧客的決策時間,也提升了顧客體驗。 要讓這種深度、專業的服務融入門店常態化運營中,系統化培訓不可或缺。 擁有15年門店操盤手實戰經驗的米谷老師在走訪指導數百家門店后發現,導購人員的專業服務缺失在于兩點:一是缺乏將產品科技點轉化為商品賣點的翻譯能力,二是實體門店運營經驗有限,難以構建完整的商品知識體系和服務流程。 這兩點問題,正是“天馬到店”實體服務的切入點。 米谷老師臨店指導實拍圖 通過米谷老師15年實戰經驗總結,為不同發展階段的門店提供成長型支持,米谷老師開課教學、臨店指導從商品知識、品類介紹到陳列技巧、會員服務,提供全方位深入培訓。 實體店部分培訓資料

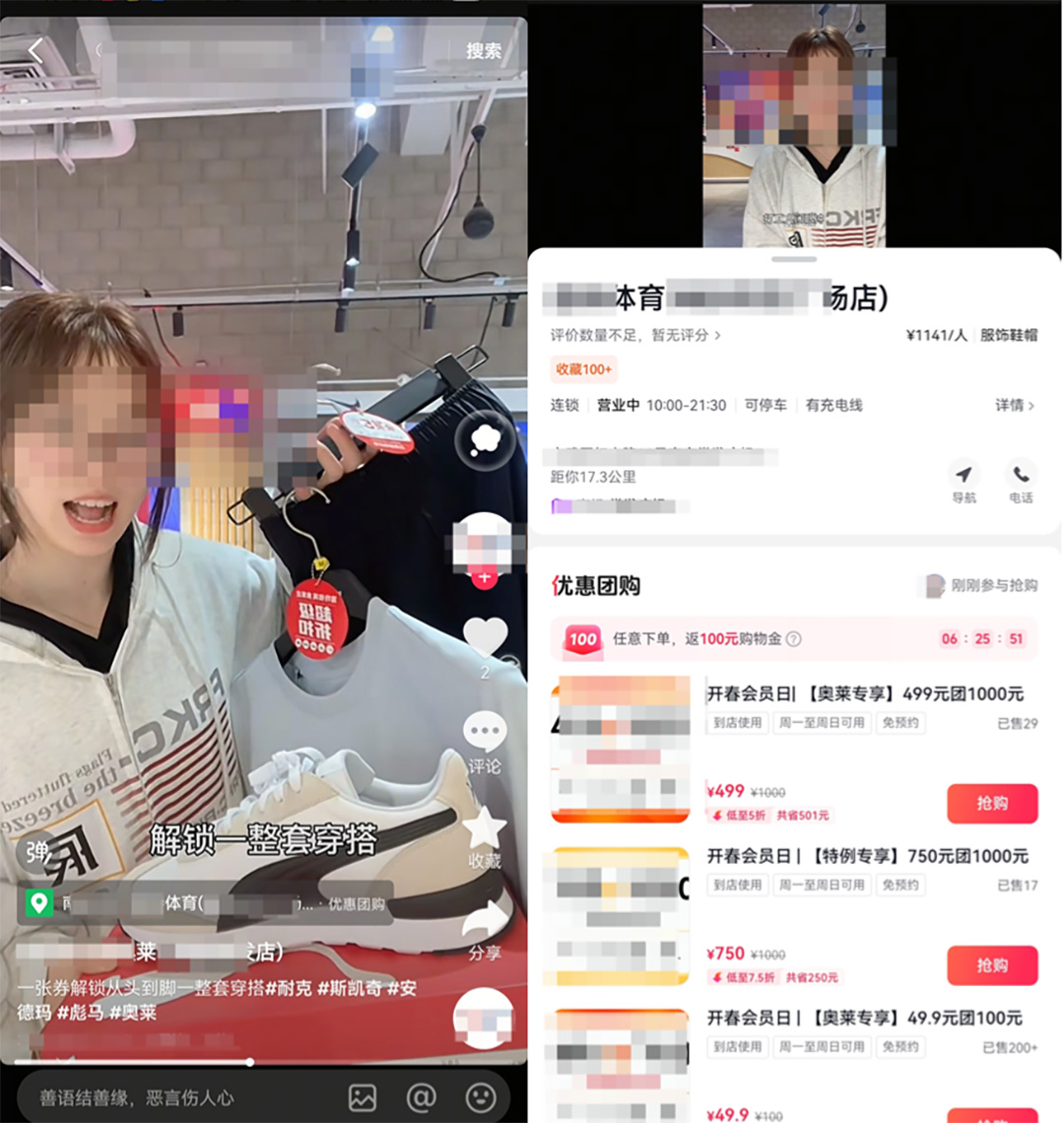

做本地生活, 讓更多“網絡顧客”到店消費

如今電商的業態發展表明,實體與電商的未來并非是此消彼長,而是互惠共生。借助電商平臺,實體店完全可以通過多元化手段實現自身業務發展的“第二春”。 通過短視頻+店播+本地生活的銷售推廣組合拳,讓實體店的生意在網上火起來,帶動更多顧客從線上走向線下。 某門店本地生活頁面展示 抖音打造的是興趣電商,是場景+產品的深度融合,用短視頻點燃興趣,讓本地跑步愛好者刷視頻時能刷到你的門店,把“刷手機的人”變成“推門而入的客”。 來自廣東的孫先生靠著短視頻+本地生活為他的門店成功宣傳引流,在米谷老師指導下,他拍攝的“跑鞋拆解干貨”成了爆款視頻,發布24小時內播放量就突破了12萬,他迅速在該視頻下加門店定位、掛團購,開業三天銷售額突破50萬。 線上曝光決定客流,線下體驗決定轉化。 電商與實體不只是競爭,聰明人看到的是商業形態的互補。 當技術加速迭代,實體所能提供的“情緒價值”“活人感”特質正是其獨有的優勢,未來的商業贏家,必然是那些既擁抱數字化經營,又深耕顧客體驗的老板。